6Jun

DaVinci Resolveには強力な動画編集機能が備わっています。

たとえばグリーンバック合成(クロマキー合成)も対応できるようになっています。

グリーンバック合成とは緑の背景で撮影した映像の背景を切り抜き、別の映像と合成することです。

PremiereProやFinalCutProXでグリーンバック合成をやっている方も、今後はDaVinci Resolveで行うことをオススメします。

意外と簡単なのでぜひチャレンジしてみましょう。

目次

DaVinci Resolveでグリーンバック合成を行う手順とコツ

この動画ではDaVinci Resolveのグリーンバック合成の手順を詳しく解説してくれています。

この記事と合わせてぜひ視聴してみてください。

それでは早速グリーンバック合成を実際にやってみましょう。

まず、グリーンバック合成をするクリップを用意します。

グリーンバックは専用の緑の布と背景用スタンドがあれば簡単に撮影できます。

今回の実演ではYouTubeのクロマキーサンプルを使用します。

参考:島風クロマキー素材

また、背景素材はフリー素材を使用します。

エディットページで準備をする

まずエディットページを開いてみましょう。

タイムラインには2つのクリップを重ねます。

ビデオ1のトラックには背景となるクリップ、ビデオ2のトラックにはグリーンバックのクリップを配置しています。

クロマキー合成を行う

この状態に並べましたら、DaVinci Resolveのカラーページを開きます。

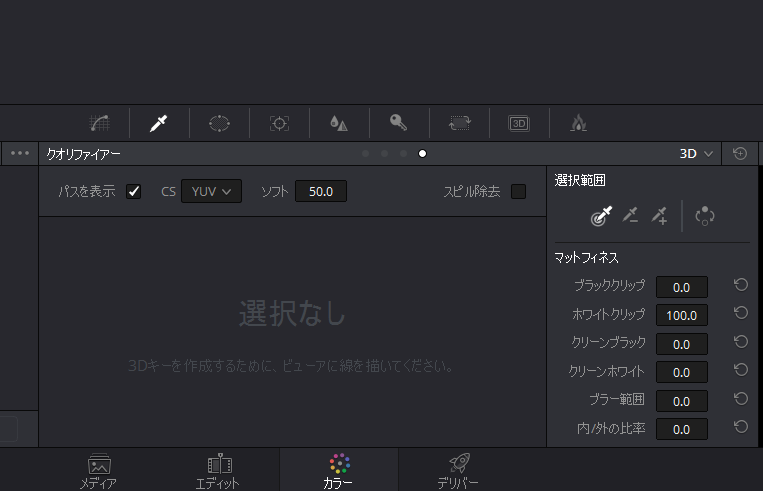

グリーンバック合成はセカンダリーグレーディングで使うセンターパレット内のクオリファイア―にある3Dモードに変更します。

まずクオリファイアーを選択します。

次に3Dモードに変更します。

そしてクオリファイア―でグリーンバックを抽出します。

グリーンバックの映像の上でマウスカーソル(スポイトの形になっています)を打ち、緑色を抽出します。

色が微妙に異なる複数の箇所(緑色)を抽出します。

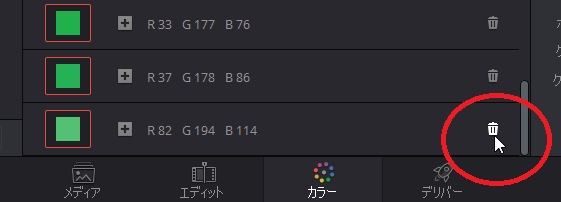

クオリファイア―ツールの中に抽出した色が増えていきます。

不要な色を抽出してしまった場合はゴミ箱のアイコンを選択すれば抽出を解除することもできます。

抜いた箇所を分かりやすくする

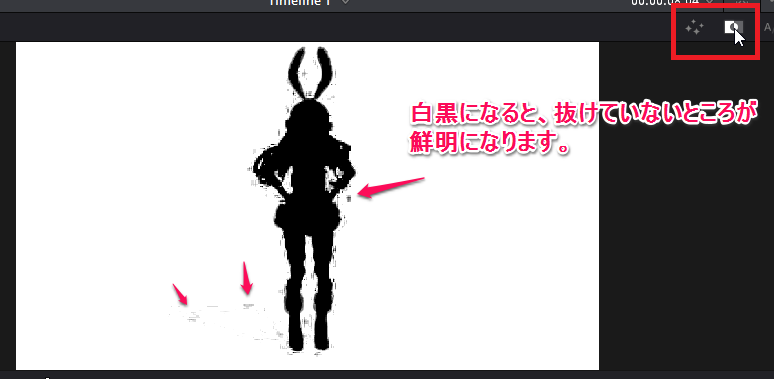

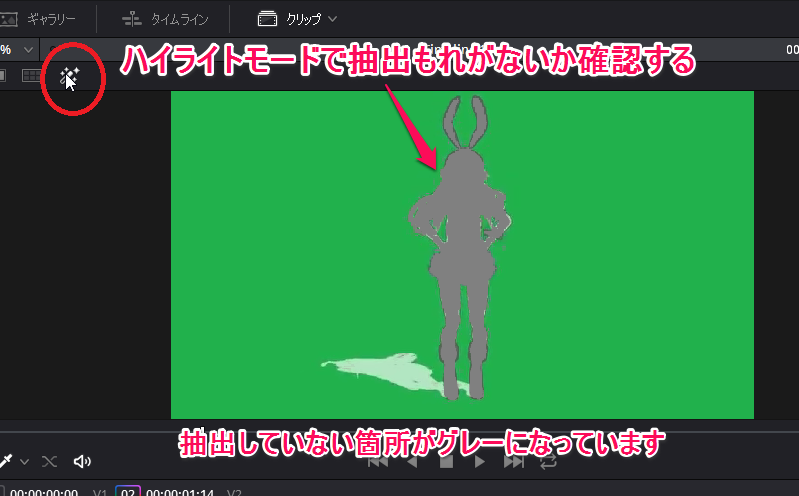

抽出漏れがないか確認するために白黒のハイライトモードを利用して確認します。

まずビューアーをハイライトモードにしましょう。

ビューアーの左上のハイライトのアイコンを選択します。

さらに分かりやすくするためにハイライトを白黒にできます。

ビューアー右上のB/Wハイライトを選択します。

白黒になって抜いた場所が分かりやすくなりましたね。

細かい部分も抽出したほうが良いですが、後工程でどうにかなる方法がありますので、このぐらいで大丈夫です。

抜いた箇所を反転する

この映像で実際に使用する範囲は踊る人物のほうなので、選択箇所を反転する必要があります。

選択するとビューアーの抽出範囲が反転しました。

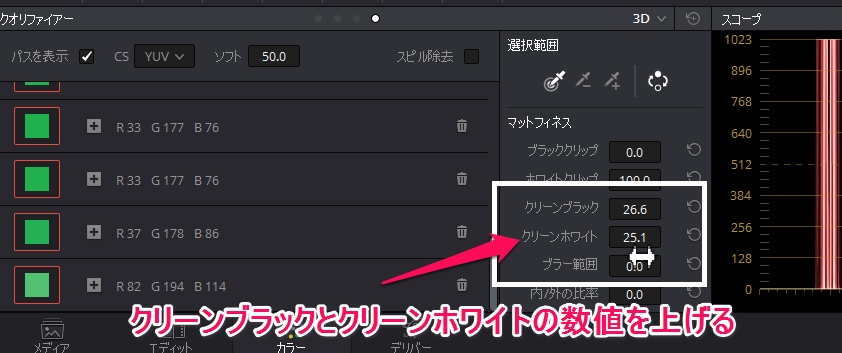

先ほど細かい部分が残っていましたが、ここまできたらクオリファイア―のマットフィネスで調整できます。

マットフィネスは白と黒のノイズを消すことができます。

クリーンブラックとクリーンホワイトの数値を上げることでノイズはほとんどなくなり、白黒はっきりとした画像になります。

この状態まで完了したらハイライトモードを解除します。

この状態まで完了したらハイライトモードを解除します。

クオリファイアーで抽出したパスが表示されているので非表示にします。「パスを表示」のチェックを外します。

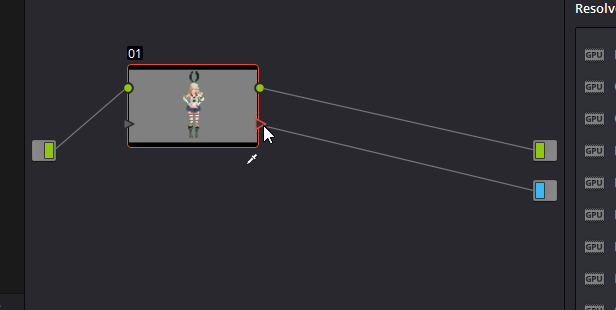

アルファ出力で背景を透明化する

そしてノードエディタを右クリックして「アルファ出力を追加」を選択します。

すると水色の四角ができますので、ノード1のグレーの▶と水色の四角を線でつなぎます。

するとグリーンバックが抜けて、背景画像としてタイムライン1に乗せていた映像が見えるようになります。

グリーンバック合成の仕上げ

ビューアーを拡大表示すると人物の輪郭に緑が残っています。これを除去します。

スピル除去にチェックをすると残った緑を消してくれます。

スピル除去にチェックをすると残った緑を消してくれます。

これで合成自体が完成しました。

しかし、映像の色のトーンが違うので浮いた感じに見えてしまっています。

これをショットマッチという機能を使って全体のトーンを同じようにすることができます。

背景の方に色のトーンを統一したいので、人物のノードにシリアルノードを追加します。

クリップ01(合わせたい色のクリップ)を選択した状態でShiftを押しながら02クリップ(人物)を選択します。

右クリックして「このクリップにショットマッチ」を選択します。

色のトーンが背景に合わせて少し赤みを帯びました。

これで色のトーンも合いました。

完成です!

DaVinci Resolveでグリーンバック合成を行う手順とコツ まとめ

こんな感じ!

工程は少し長いですが、作業自体はシンプルなのでカンタンですよ。

これで高度なクロマキー合成がDaVinci Resolveで出来ました。

合わせて読みたい記事

動画クリエイター向けメルマガ配信中